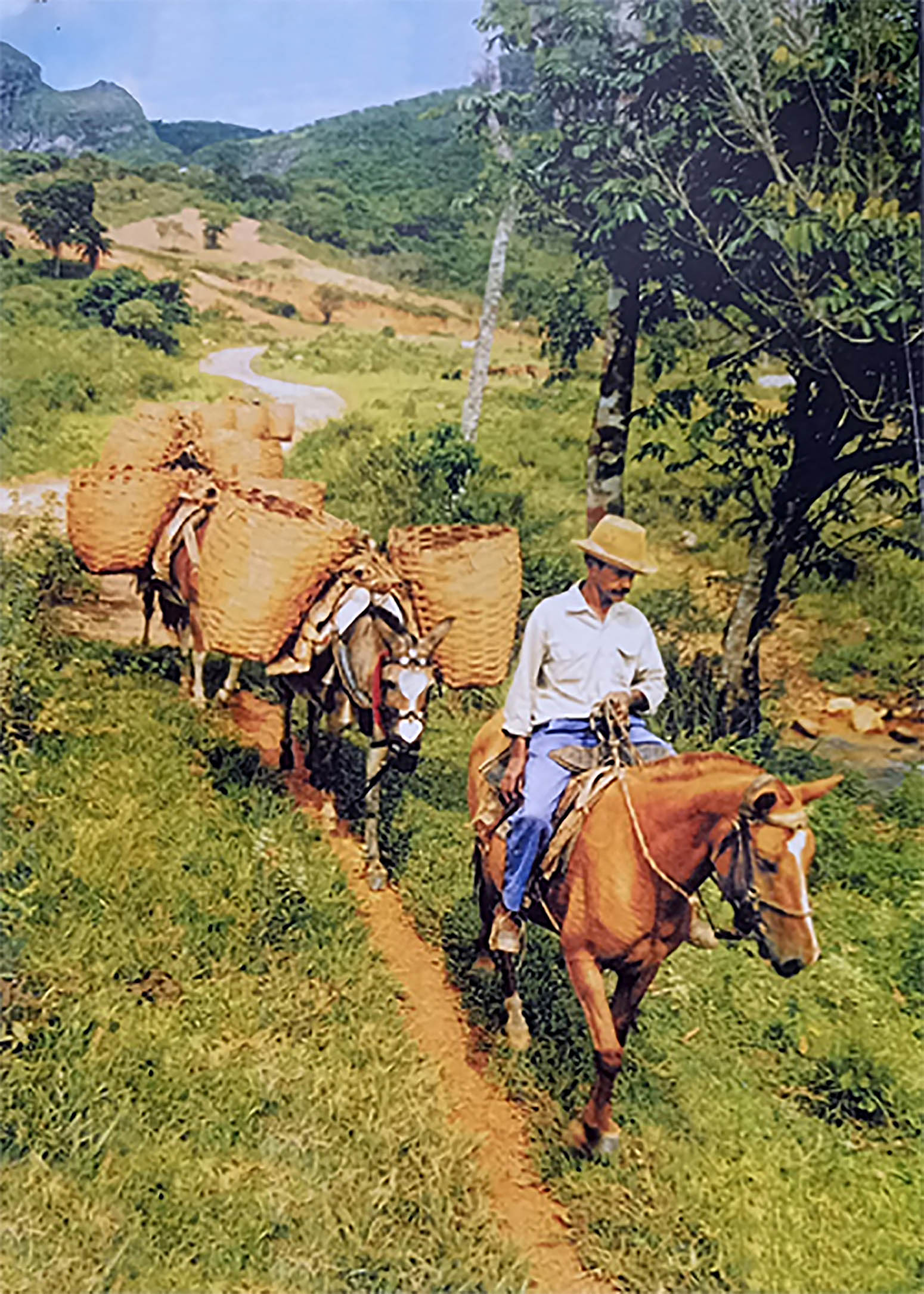

Do pequeno povoado, cereais e produtos de origem animal alçavam sobre lombos de burros com destino aos principais centros consumidores

Se tem uma atividade que mais fez história nestes 525 anos do descobrimento do Brasil, foi o Tropeirismo. Desde as primeiras incursões pelo interior do país, ainda colônia portuguesa, os Tropeiros estavam ali, transportando provisões, ferramentas, cartas, documentos, vestimentas, medicamentos, armas e munição para as destemidas Entradas e Bandeiras. Ao longo da história, abrindo as primeiras trilhas entre matas fechadas, atravessando cursos d´água, desbravando o desconhecido, ainda hoje, pode-se ver nos mais recônditos lugares, o transporte de cargas em lombo de animais com o mesmo manejo dos antepassados.

Abastecendo os núcleos de bandeirantes com provisões, depois levando milho, café, feijão, amendoim, gordura, galinha, queijo, mandioca ou farinha, em balaios ou canastras sobre animais e trazendo sal, querosene, medicamentos, tecidos e notícias, os tropeiros testemunharam a vastidão das matas nacionais até então pertencentes aos nativos, serem possuídas e domadas pelos machados dos colonos.

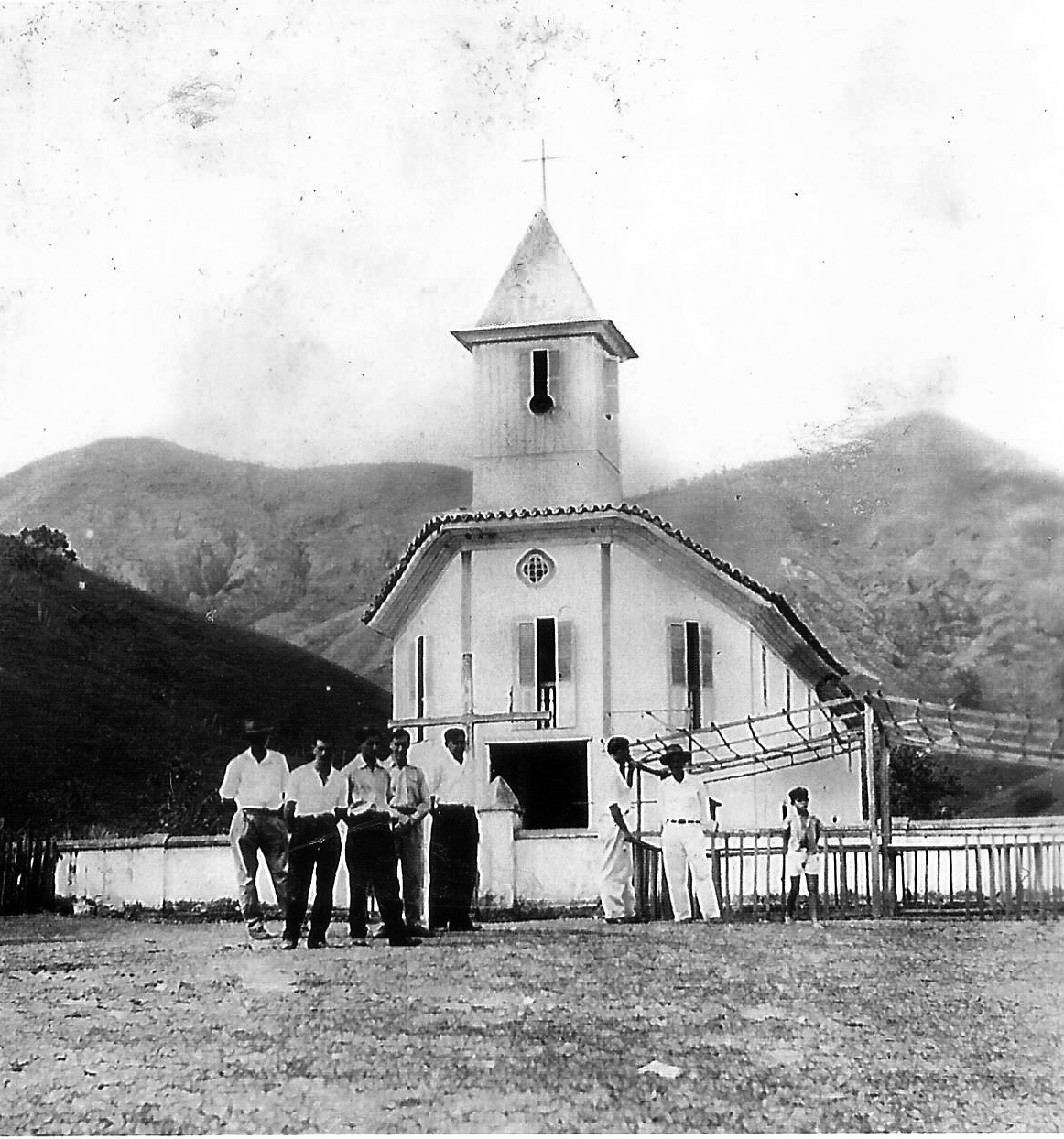

No Arraial da Onça Grande, depois Arraial de Nossa Senhora das Dores de Babylônia e a atual Marliéria, a colonização alvoreceu na virada do século XVIII para o XIX, nas cercanias da Sesmaria de Ignacia Ubelina de Jesus Lana, antes mesmo da região se tornar o Quartel Central da Onça Pequena.

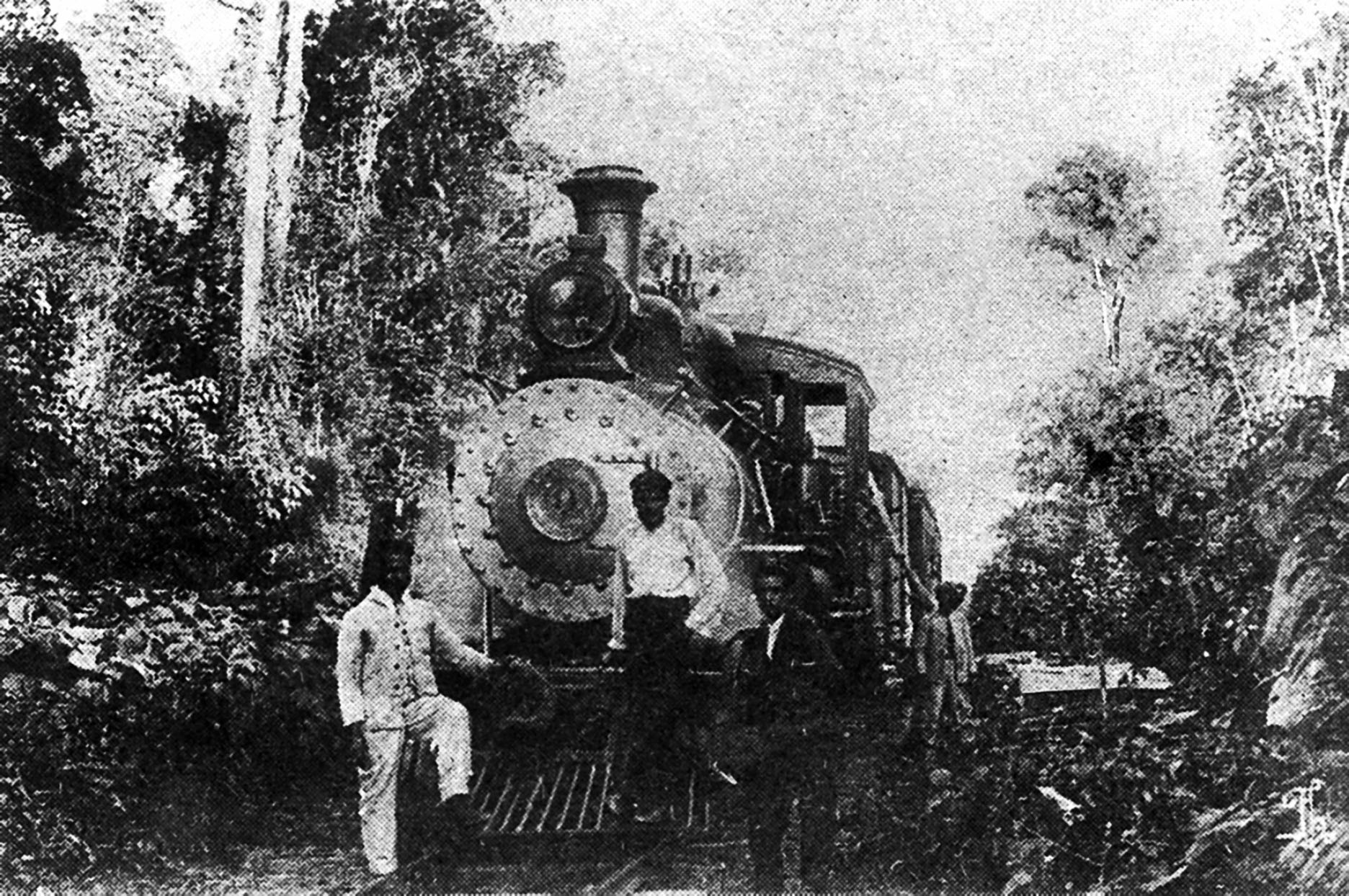

Entretanto, após os trilhos das estradas de ferro no início do século XX atravessarem literalmente os caminhos dos tropeiros, a atividade entrou em declínio irreversível, deixando para a posteridade um irrefutável legado de coragem e resiliência.

A tropa atravessa os trilhos da estrada de ferro, que antes era um caminho livre. Os trens passam então a protagonistas na circulação de mercadorias

Abastecendo os colonos

Os caminhos para o Arraial da Onça Grande, descendo de Santana do Alfié e Antônio Dias por meio de estreitos trilhos aberto à mão pelos tropeiros, abriram caminhos para os pioneiros desbravadores que adentraram pelo territorio coberto por uma mata dominada por felinos de grande porte.

A região do atual Vale do Aço, como qualquer outra, não poderia ser diferente. O tropeirismo foi fundamental para a conexão dos diversos povoamentos que por aqui se formaram após a incursão do bandeirante Antônio Dias de Oliveira, por volta de 1700.

Desde então, a circulação de Tropeiros nas regiões do Médio e Baixo Piracicaba intensificou-se, trazendo dos principais centros de distribuição de Minas Gerais mercadorias manufaturadas, e levando cereais ou produtos de origem animal dos diversos núcleos de produção.

Naquele lugarejo Arraial de Nossa Senhora das Dores de Babylônia, ergue-se uma igreja em devoção à Nossa Senhora das Dores – Foto: Acervo particular

No Arraial da Onça Grande, o vai e vem dos Tropeiros foram intensos, integrando os centros de produção, facilitando o comércio e as trocas. Essa dinâmica favorecia o equilíbrio entre as regiões com maiores demandas de um tipo de produção e outras com menor demanda.

Ênio Quintão Torres

Quem nos conta um pouco dessa laboriosa atividade, com abrangência em todo o território, estendendo desde o Médio Piracicaba, aos antigos centros de mineração colonial à zona da mata mineira, é o memorialista marlierense, Ênio Quintão.

Em seu artigo, gentilmente cedido à Revista Caminhos Gerais para sua histórica publicação, Ênio descreve com riqueza rara o dia a dia das intermináveis jornadas dos tropeiros, seus principais caminhos percorridos, onde arranchavam-se, o que comiam, os itens transportados e quem foram estes personagens, nessa lida que nos remetem a um dos mais importantes capítulos de nossa história.

A seguir, uma saudosa e pitoresca retrospectiva de um tempo que não volta mais.

A Era do Tropeirismo

Carros de Boi e Burros de Carga:

Antigamente, o transporte de mercadorias era executado por burros de carga ou por carros de boi. Um burro, normalmente, levava uma carga de 120 quilogramas. Alguns mais fortes suportavam 150 kg. Já um carro de boi, em região plana, transportava uma carga equivalente a uma tropa de 7 burros.

O carro de boi constituía o meio de transporte de carga mais evoluído. Representava a era da roda. Acontece que nem sempre o moderno é o mais viável. O carro era mais lento que os muares. Em subida íngreme, a carga tinha que ser reduzida significativamente. Na descida, o carro era ainda mais vagaroso que na subida.

A leitora por acaso já pensou onde fica o freio do carro de boi? Simplesmente, este carro não tem freio. Em todo trecho de declive, o carreiro tem que parar. Uma junta precisa ser transferida para a traseira do carro. Engata-se a corrente e o cambão na parte da frente da canga. Enquanto as juntas que permaneceram na frente continuam a puxar o carro, a junta instalada atrás do carro passa a segurar para que ele não dispare morro abaixo. Essa junta vai freando, os bois vão dando passos vagarosos. Não têm autonomia nem para paralisar nem para ter uma marcha em ritmo normal.

“Meu boi Barroso

Meu boi Pitanga

O seu lugar

É lá na canga”

(Cantiga Popular)

O carreiro precisa se desdobrar, incentivando as juntas da frente a continuarem puxando e, ao mesmo tempo, mantendo a junta atrás do carro fazendo o contrapeso, o freio. Na descida, o carreiro age como um malabarista.

Na década de 60 do século passado, ao ouvir o canto do carro de boi, a meninada corria para a rua e subia a estrada de terra do Córrego do Jurumirim. Todos íamos assistir ao espetáculo da chegada do carro do Sr. Note na cidade de Marliéria, vindo da localidade de Ribeirão da Onça. Geralmente uma ou no máximo duas juntas iam puxando o carro e uma junta ia atrás, funcionando como o freio. O carro cantava bonito. O atrito do eixo com a roda, ambos de madeira, produzia música.

O Sr. Note era de Dom Silvério. Arrendou a Fazenda Braúnas dos herdeiros do Sr. Juca Pontes. Os móveis e utensílios da família foram transportados de Dom Silvério até Marliéria no carro de boi. Chama a atenção o longo percurso: 80 km.

O carro de boi era eficaz apenas nas propriedades situadas nas partes planas, nos fundos dos vales. Além disso, necessitava de uma estradinha rústica de terra da largura dos carros e dos dois bois apariados. Já para a tropa de burros, bastava uma trilhazinha em que coubesse as suas patas, o balaio ou a bolsa de couro. Como em Alfié, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, Coronel Fabriciano e região o relevo é muito acidentado, a opção natural foi pelas tropas das bestas.

Trilhas de Burros:

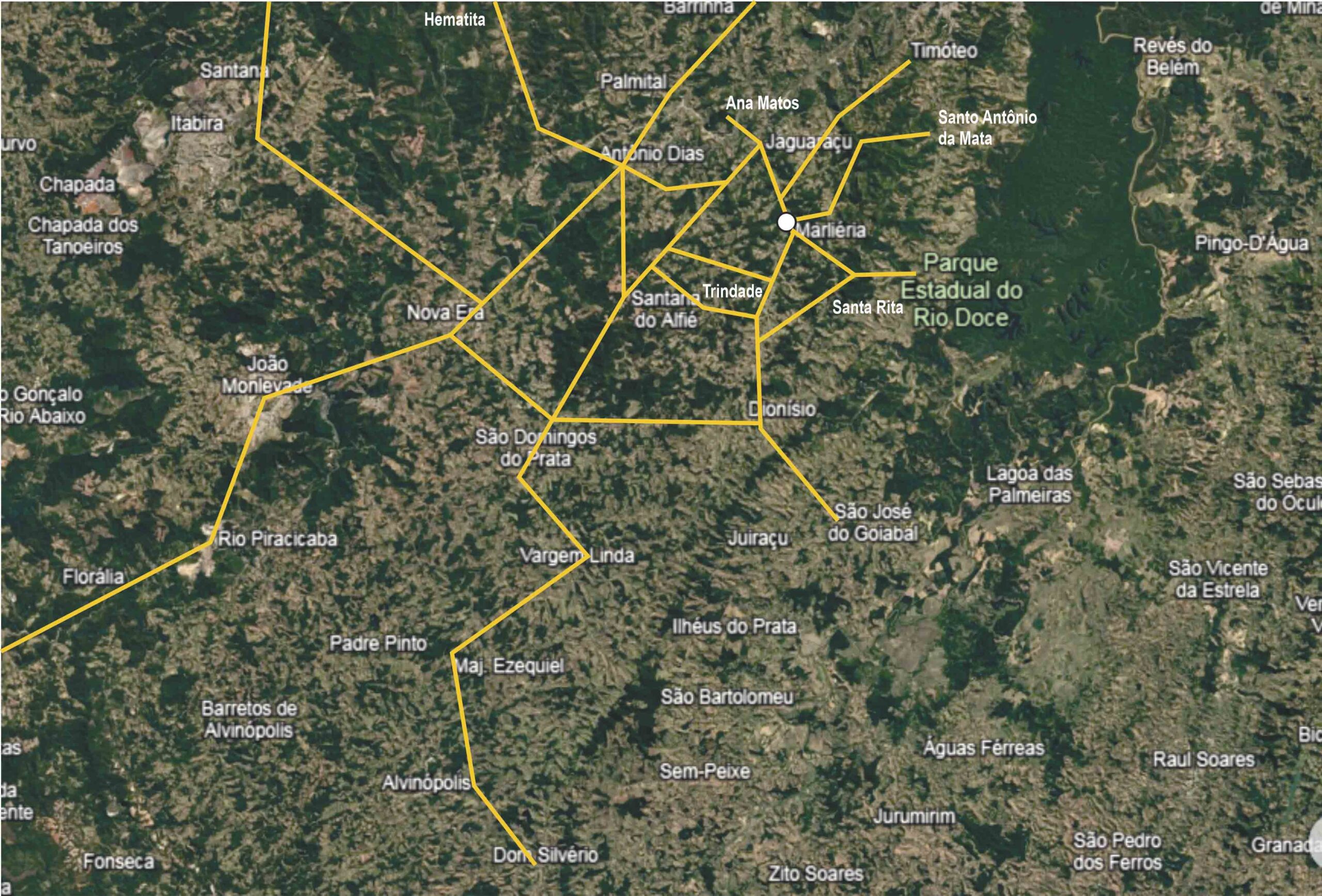

Indicação das antigas e prováveis rotas dos tropeiros – Arquivo CG

No período compreendido entre 1824 e os anos de 1970, nossa região era toda recortada por trilhas das tropas de burros. Uma verdadeira teia de aranha. As trilhas ligavam não somente um povoado a outro, como as propriedades entre si. Era comum abrirem atalhos nos fundos de grotas e nos espigões (divisor de águas). Naquela época, havia grande permissividade por parte dos proprietários de terra, para que interessados instalassem atalhos em suas terras. O consenso predominante era de colaborar para encurtar o deslocamento de todos. Posteriormente, com as construções de rodovias, muitas trilhas foram espontaneamente abandonadas. Além disso, os fazendeiros passaram a instalar cercas, onde até então havia porteiras ou tronqueiras, em outros atalhos remanescentes. Com isso, mais trilhas foram extintas.

O intercâmbio e a conexão entre os povoados se davam por meio dos tropeiros – Foto: Acervo particular

A Decisão é dos Burros:

O carreiro é quem decide a junta de boi que vai na frente, na guia, as juntas das posições intermediárias e a junta de coice, que fica por último.

Já na tropa, quem decide são os muares. Carregada a tropa, o burro de guia imediatamente se apressa e se posiciona à frente de todos os companheiros. Os animais se distribuem em fila indiana. Cada um se mantém fiel à sua posição: o segundo, o terceiro, o quarto e aí por diante, até o último, a mula de coice.

Caso o animal da guia se acidente e seja excluído da tropa, geralmente o segundo da fila toma a dianteira. O transporte continua, mas a harmonia e coesão do grupo é afetada. Ser o burro de guia não é somente andar na frente. Tem que ter espírito de equipe. O burro de guia sempre procura apressar o ritmo da marcha, animar os colegas. Todavia, ao perceber que a equipe está mais lenta, reajusta o ritmo. Se a redução não for suficiente, ele passa a fazer paradinhas. O objetivo da mula de guia é que todos os burros se tornem um único corpo a se deslocar em harmonia.

Homenagem aos Burros Guia:

O velho tropeiro, que chegou neste planeta em 1934, o Sr. José André de Castro, guarda na caixa preta da sua memória o nome dos burros guia da “Era do Tropeirismo”.

Reserva era o nome da mula guia da tropa do Sr. Paulino Antônio de Castro, sogro da Dona Alba, da Fazenda Boa Vista, da localidade de Ribeirão da Onça, próximo a Alfié. O nome do burro guia da tropa do Sr. Antônio de Assis Castro, da Fazenda Flor da Mata, próxima a Dionisio, era Combate. Já o Coreto, do pelo de rato, era o burro guia da tropa do Sr. Lindouro Torres. Miraí era da tropa do Sr. Felix de Castro. Da tropa do Sr. Juca Pontes, era o Recreio. O burro guia da tropa do Sr. Waldemar Borges chamava-se Liberti e era dourado.

Burro guia com peitoral contendo sinos de cobre – Foto: Ian Castro

A foto acima demonstra que a tropa está sendo preparada, mas que o arriamento ainda não foi finalizado. Os burros não estão com as sopradeiras no focinho.

Já o burro guia está apenas com o peitoral contendo sinos, mas sem os demais paramentos. Falta colocar nele as fitas de pano na parte frontal da cabeça e afixar a placa circular de prata ou alumínio na sua testa.

1824 / Início do Comércio no Lombo dos Burros:

Os habitantes originários da região situada entre Marliéria e Governador Valadares, os Botocudos, reagiram à ocupação portuguesa com determinação. A guerra prolongou-se por um século. Somente em 1824, com as ações inovadoras, humanistas e conciliatórias de Guido Marlière, estabeleceu-se a convivência pacífica entre os colonizadores e os indígenas. Fonte: Soares, Geralda Chaves. Os Borun do Watu: os índios do Rio Doce. Contagem: Cedefes, 1992.

A partir daí, os “civilizados”, (brancos e negros), migraram para este território trazendo os burros. O comércio na nossa região passou a ser realizado utilizando os muares. O comércio no lombo de burros perdurou até o final do século passado.

A Tropa Derradeira:

A última tropa de burros completa, lote de mais de 10 animais, com o burro guia com o peitoral contendo inúmeros sinos, cincerros de cobre a badalar e enfeites na testa foi a do Sr. Waldemar Borges, comprador e revendedor de café e cereais.

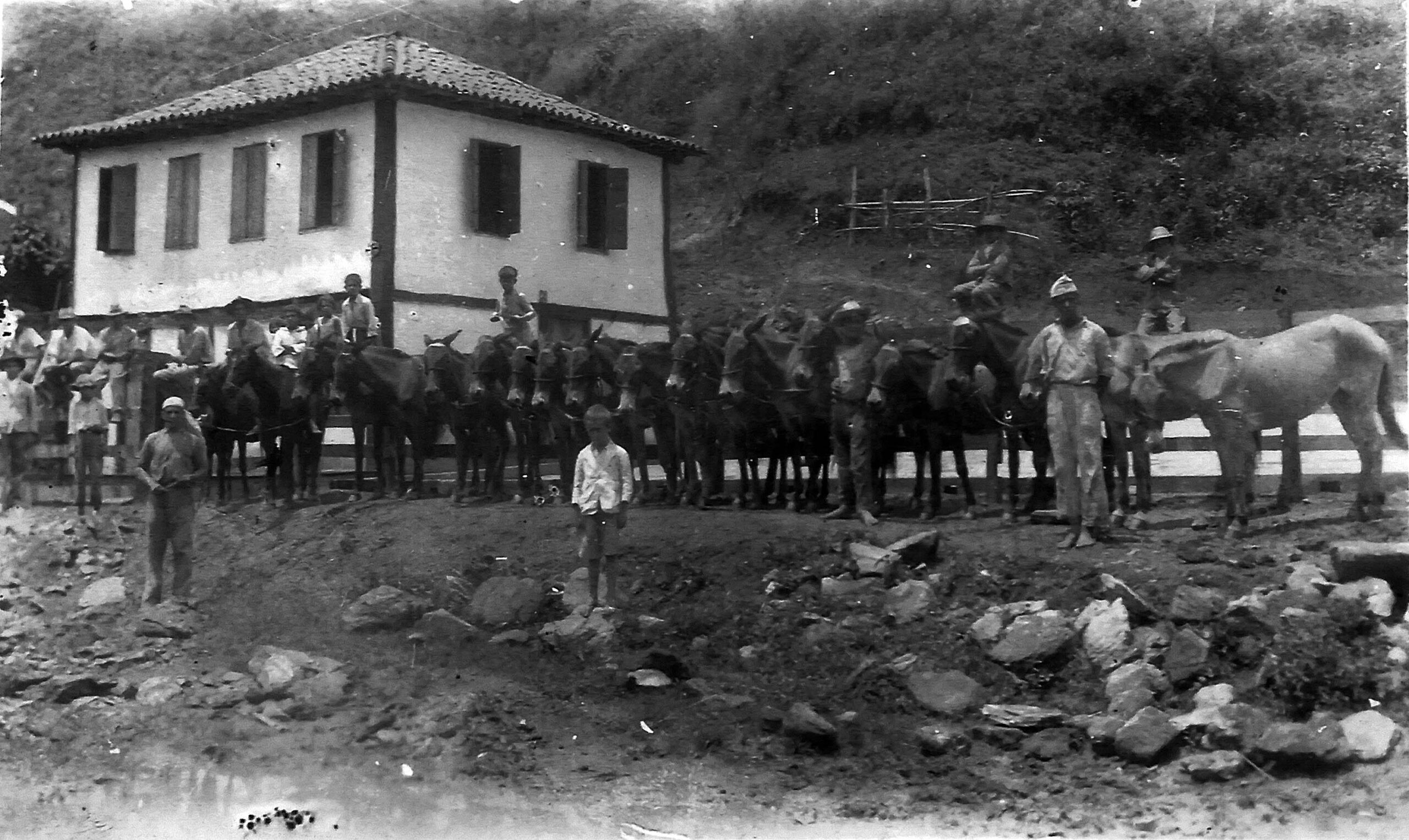

Burros da tropa do sr Waldemar Borges – Tropeiros: Natim, primeiro à esquerda, montado. Mata Égua, segundo da esquerda para direita, montado. Lutim, em pé. Dila, em pé. (Foto: Edward Borges. Restaurada por Edmilson Castro/Didi).

Os tropeiros Lutim, Natim, Mata Égua e Dila se revezavam na condução da tropa. Todos eles acompanhavam a tropa cantando alto cantigas populares. O preferido da criançada era o Mata Égua. Ao ouvir o som dos cincerros do burro guia ou o estalar do chicote do Mata Égua, a meninada corria para a rua. Espetáculo. O tropeiro baixinho e troncudo levantava nas alturas a lapa do chicote e puxava rápido. Como um artista de ginástica olímpica, fazia a correia de couro do chicote formar curvas sinuosas no ar e ao puxar as ondas se desfaziam, como uma mágica, e ouvia-se o estampido bem agudo da ponta do chicote estalando no ar. Entoava, alto, forte, melhor que todos os cantores de rádio.

“Frango bom é com jiló

Pinga no meio

Vago ao redor…”

São fragmentos de uma cantiga que permaneceu na memória de uma criança de 10 anos, no decorrer de seis décadas.

Naquela época, as crianças tinham teatro gratuito.

Assim que finalizava a apresentação do burro guia que tinha o pelo da cor dourada, dos demais componentes da tropa e do maestro Mata Égua, as crianças se aglomeravam. Cada menino com seu chicote, a se exibir “igual que nem” o artista Sr. Sebastião Marinho/Mata Égua.

As Grandes Tropas:

“A maior tropa foi a do Sr. Juca Pontes”, assegura o Sr. “Tuca” /Antônio de Almeida.

Felix de Castro e Juca Pontes foram os grandes produtores, compradores e revendedores de café e cereais que antecederam o Waldemar Borges. Cada um deles instalou a sua usina, máquina de pilar café, movida a força hidráulica. Certamente nas décadas de 30, 40 e 50 suas tropas de burros foram as mais numerosas do município de Marliéria.

Os dois maiores sobrados da cidade, do estilo casa grande característico do ciclo do café, foram erguidos por estes dois empreendedores.

Tropa do sr. Juca Pontes, próxima ao sobrado de sua residência, no centro do Distrito de Nossa Senhora das Dores de Babilônia, atual Marliéria. Foto: Acervo particular

Neste período, na região rural, inúmeras propriedades também tinham a máquina de beneficiar o café (pilar). O Sr. Antônio de Assis Castro, da Fazenda Flor da Mata, situada entre o Tejuco Preto e Conceição de Minas (atual distrito de Dionísio), era um desses. Sua tropa era constituída de dois lotes, um de burros de cor clara (branco, russo, ruão) e outro de cor escura (preto, pelo de rato, dourado, pinhão). Como relata o seu filho, o professor Jurandir, no livro de sua autoria, “Êta Babilônia”.

Já na geração anterior a esses empreendedores, entre outros, merece destaque a tropa do Sr. Liberato de Castro, pai do primeiro prefeito de Marliéria, Felix. A ousadia do Sr. Liberato foi de deslocar com a tropa até a capital mineira. Inclusive, veio a falecer em Belo Horizonte, vítima de malária. Como a Região da Mata, território situado a leste da Serra do Jacroá, era foco do mosquito da febre, provavelmente, o Sr. Liberato se infectou aqui, em Marliéria, e foi falecer em Belo Horizonte.

“Sou mineiro.

Sou da mata.

Sou da terra do café.

Não há ninguém que me bate

Nem que me passe o pé”.

Nascido em 1928 na Fazenda Mata do Silva, o mais ancião dos tropeiros, o Sr. Zinho/Sr. João Dias de Araújo, guarda em sua memória de elefante, aos 96 anos completados em 2024, versos que ele e outros tropeiros declamavam acompanhando as tropas.

“O trabalho dos tropeiros não consistia apenas nas viagens. Antes, tinham que preparar as cangalhas, remendá-las. Acertavam os cascos dos animais, colocavam as ferraduras.

Nas paradas de pernoite, dormiam nos porões de chão batido das fazendas, em paióis, em curral ou sob a copa de árvores ao relento”. Descreve a professora Iole no livro de sua autoria: “Senta que eu te Contos”.

Antes de colocar a cangalha, o tropeiro cobria a pisadura (ferida) do lombo do animal com pedaço de folha de bananeira verde. Após a viagem, passava a raspadeira ou jogava água no lombo suado. Dava milho ou sal para desaguar os burros do jejum do período da marcha.

O milho em casca e os cachos de bananas eram transportados em balaios de taquara. Já os sacos de café e de cereais eram colocados em grandes bolsas de couro de boi. Alimentos e outras mercadorias iam nas canastras.

Balaios de taquaras, bolsas de couro ou canastras, determinavam o tipo de mercadoria a transportar

Memórias de um Tropeiro:

O filho do Sr. Liberato de Castro, que fazia companhia ao pai, atrás da tropa, foi o Paulo Máximo de Castro, que nasceu em 1921 e faleceu em 2013.

Na meninice, devido a malárias recorrentes, havia ficado tão extremamente magro que passou a ser conhecido por Palito. A protetora dos filhos do Sr. Liberato, a doida, Tereza Coura, substituiu o apelido pejorativo por Paulino.

Após o falecimento do Sr. Liberato, vitimado pela febre da malária, o jovem Paulino passou a gerenciar a tropa. Fazia questão de contemplar todas as localidades que compreendia o roteiro das viagens do pai. Na meia idade, abandonou a vida de tropeiro e montou um bar na praça da igreja matriz em Marliéria. Aos 83 anos, fez algumas anotações em pedaços de papel sobre a sua vida.

O seu filho, Edmilson Castro/Didi, procurou e encontrou entre os manuscritos preservados alguns que fazem referência ao período em que o pai foi tropeiro.

Nestes manuscritos do Sr. Paulino guardavam as seguintes mensagens:

“Para mim, não tinha coisa melhor que fazendo essas viagens para aqui e para ali. Meu pai foi comprador de café e cereais. Tinha tropa que transportava os mesmos para Saúde (Dom Silvério), que era final da linha de ferro Leopoldina”.

Crise de 1929:

“Meu pai foi comerciante nos anos de 1920 a 1930. Mas, com a queda do café, ele quebrou nessa época. Quebraram milhares de brasileiros e o Brasil. O café, no valor de compra de trinta mil reis, caiu para sete mil reis. Isso foi um desastre.”

Nota: café no valor de venda (exportação)

Marliéria a Belo Horizonte: 17 dias

“Para Belo Horizonte, eu e Flávio Pimenta, de Dionísio, fomos. Até chegar lá, gastamos 17 dias de viagem.”

Saúde (Dom Silvério) / Destino das tropas carregadas com café e cereais:

A estação de Saúde (Dom Silvério) era local de embarque de mercadorias – Foto: Acervo particular

A Marcha Diária:

A marcha, o percurso diário da tropa, variava. A tropa que partia da sede para a região rural de Marliéria ou para Jaguaraçu ou Dionísio sem carga e apenas no retorno traziam cereais ou café conseguia fazer um deslocamento maior durante o dia. Perfazia de 4 a 8 léguas (24 a 56 km), em um dia, sem forçar os animais. Todavia, se a tropa partisse com peso e também retornasse carregada, o percurso máximo seria umas 5 léguas (30 km).

Acompanhei a tropa da fazenda do meu avô que levou arroz em casca para pilar em Dionísio. O percurso total foi de 7 léguas (44 km). Para que pudessem se recuperar do desgaste físico, os animais tiveram três dias de descanso.

Já em viagens longas, de vários dias seguidos, como para Alfié, São Domingos do Prata, Nova Era, Dom Silvério, Santa Barbara, ou Belo Horizonte, adotava-se a marcha diária de apenas 4 léguas (24 km).

As tropas cujo deslocamento era curto normalmente eram conduzidas por um único tropeiro a pé e quase sempre descalço. O curioso é que, quando o tropeiro trabalhava de vaqueiro, ia montado. Exemplo do Sr. Cilo/Moacir Almeida, que era vaqueiro do Sr. Lindouro Torres. Também o Natim, vaqueiro do Sr. Waldemar Borges.

Nas viagens longas, de mais de um dia, além dos tropeiros a pé, ia um a cavalo. O tropeiro montado tinha a incumbência de passar à frente da tropa para conseguir o rancho da pernoite. Também tomava a dianteira da mula guia para abrir porteiras e tronqueiras. Era o arrieiro da tropa.

A Madrinha da Tropa:

Uma égua sem cangalha, sem montaria, “folgadona da Silva”, acompanhava os burros e mulas suados sustentando cargas pesadas no lombo. Toda tropa que fosse arranchar para a pernoite necessitava de ter a sua égua madrinha.

Imagina o desespero do tropeiro para conseguir localizar cada integrante da sua tropa, no escuro da madrugada, antes do amanhecer, em fazendas de 200 a 300 hectares, sem divisão de pasto. Antigamente, a criação de bovinos e equinos era na larga, criação extensiva, sem divisão da propriedade em pequenos pastos. O fio de arame, naquela época, não era acessível aos proprietários rurais como é na atualidade.

Soltando a tropa com uma égua, os tropeiros tinham a convicção de que bastava localizar a madrinha que encontrariam todos os muares na sua proximidade, em um raio de apenas 100 metros dela. Para tal, bastava colocar no pescoço da égua um polaque de latão e no escuro da madrugada seguir o som do seu badalar.

A égua exerce um poder extraordinário de aglutinação dos muares em seu entorno. O curioso é que, na ausência de uma égua, os burros adotam um cavalo para seguir, mas com uma diferença: enquanto com a égua o raio é de apenas uns 100 metros, com o cavalo ele se amplia para uns 300 metros. Daí a preferência dos tropeiros pela égua.

Santana do Alfié

Santana do Alfié hoje – Foto: Elvira Nascimento

Os trilhos da Estrada de Ferro

A chegada dos trilhos da estrada de ferra Vitória a Minas às margens do rio Piracicaba, na década de 30 do século passado, constituiu a primeira alternativa à exportação e importação via a trilha de Alfié, São Domingos do Prata, Dom Silvério e Rio de Janeiro, que havia perdurado, com exclusividade, desde 1886, quando a estrada de ferro Leopoldina havia se estendido até Dom Silvério.

Abertura da EFVM no início do século XX – Foto: Acervo particular

Implantação das siderúrgicas

Tropas de Dionísio, Marliéria e Jaguaraçu passaram a descer o vale do ribeirão da Onça Grande até a sua desembocadura no rio Piracicaba. Tropeiros da região rural de Antônio Dias, por sua vez, passaram a se deslocar pelo vale do ribeirão da Oncinha, água abaixo, até a atual Fazenda do Porto – antigo Porto das Canoas, que constituiu um importante ponto na navegação fluvial e de apoio militar durante a guerra da coroa portuguesa contra a nação Botocuda.

Na década de 1940 instala-se a Cia. Aços Especiais Itabira – Acesita. O grande contingente de trabalhadores consumiam a produção rural que chegavam em tropas – Foto: Acervo Fundação Aperam Acesita

Na nossa hipótese, a guerra desencadeou-se após a fundação, em 1706, de Antônio Dias. O conflito, que durou um século, chegou ao fim somente em 1824, graças à ação inovadora, humanista e conciliatória de Guido Marlière.

A tropa do Sr. Joaquim de Assis passou a buscar cerveja em garrafas em Sá Carvalho, Antônio Dias, que vinha de trem. Segundo seu filho, Gladstone, as garrafas eram envolvidas em capim meloso e nunca alguma se quebrou. A encomenda era para o comércio, em Marliéria, do Sr. Paulino de Castro. O Sr. Paulino é aquele que havia sido tropeiro.

A parte baixa, que compreende a confluência do rio Piracicaba com o rio Doce até os primeiros 14 anos do governo Getúlio Vargas, tinha uma população irrisória se comparada aos povoados e distritos do território das partes altas do atual Vale do Aço. A partir de 1945, com a implantação das siderúrgicas, houve um crescimento estrondoso. O centro comercial deslocou-se, imediata e totalmente, de São Domingos do Prata para o novo aglomerado urbano.

Com o advento das siderúrgicas, as tropas que outrora transportaram alimentos, passaram a transportar carvão para os alto-fornos, como esta em João Monlevade – Foto: Diló

O fluxo das tropas foi invertido. Tropeiros passaram a subir o vale do ribeirão da Jacuba e a descer o vale do córrego da Comprida, levando produtos agropecuários para Timóteo. O rancho de pernoite das tropas ocorria na fazenda do Sr. Quinca Ferreira/Sr. Joaquim Ferreira, na chegada em Timóteo.

Com a desativação da estação ferroviária de Dom Silvério, em 1971, São Domingos do Prata perdeu, em definitivo, a posição que ocupou durante mais de um século, de centro comercial regional, para Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga.

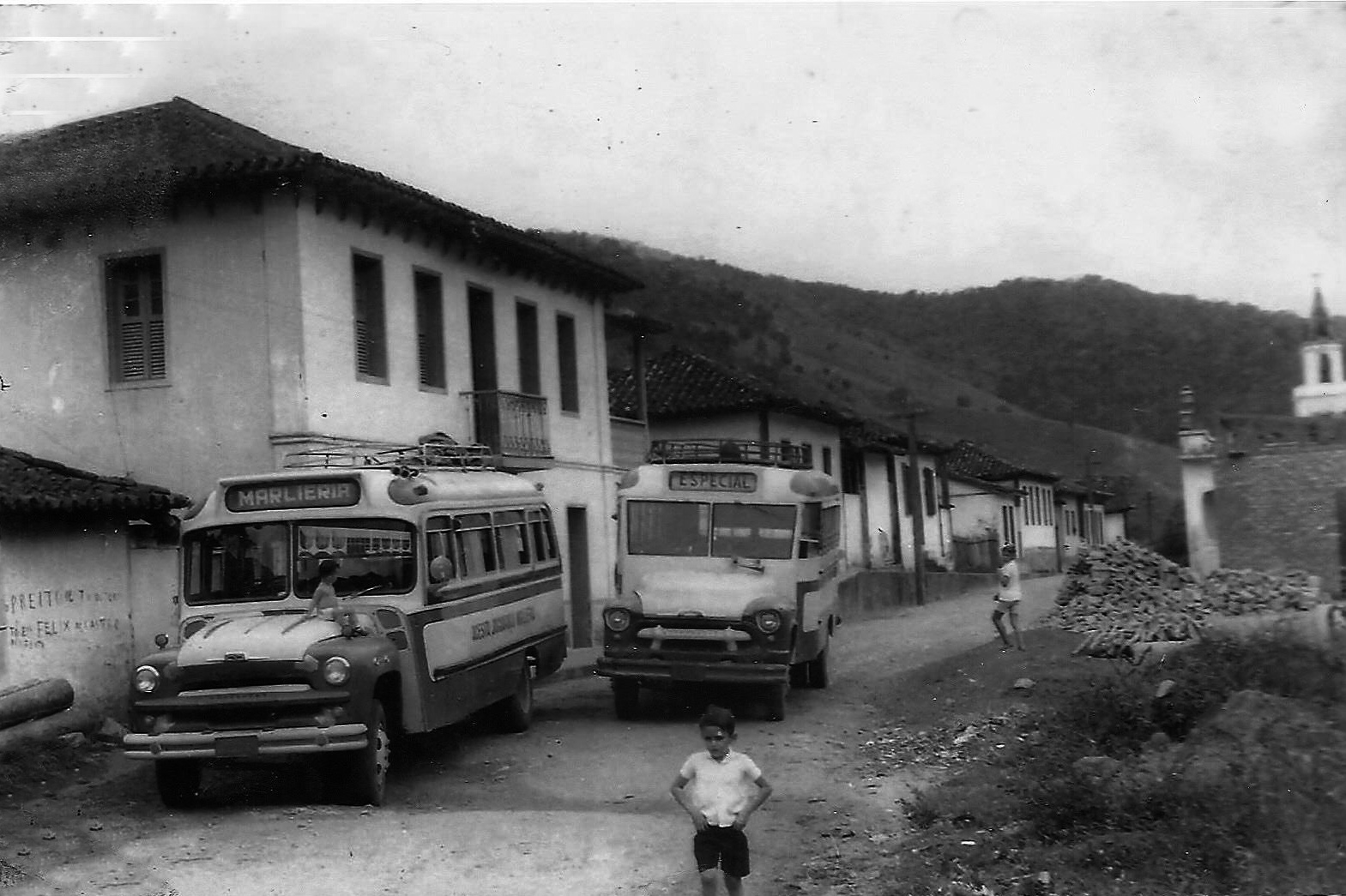

1974/Caminhonete Substituiu a Última Tropa:

Os ônibus, caminhões e caminhonetes em Markiéria, passaram a ameaçar a atividade que durante séculos serviu a população – Foto: Acervo particular

Em 1974, o Sr. Waldemar Borges vendeu sua grande tropa, a derradeira, e adquiriu uma caminhonete para continuar o comércio, que até então era realizado nos lombos de burros.

No entanto, em pouco tempo, a caminhonete perdeu a serventia. Praticamente da noite para o dia não se encontrava mais cereais na região rural. O grande território da região, onde, durante um século e meio, havia culturas várias, com plantações de cana, feijão, milho, arroz, banana, frutas diversas, mandioca, batata doce, abóbora, melancia, amendoim, etc., foi reduzido à monotonia do capim brachiara e eucalipto.

Fim das Trocas na Localidade:

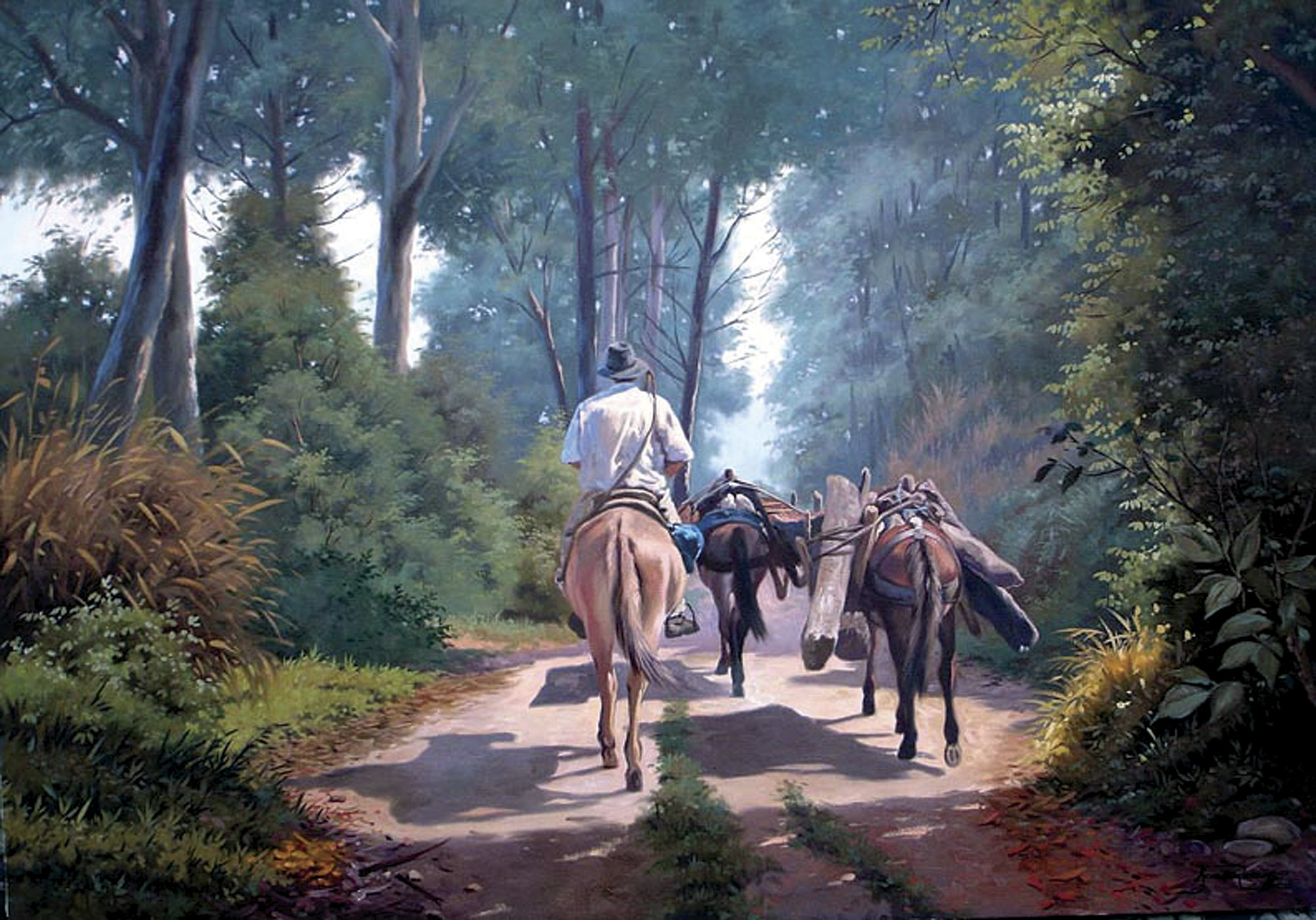

O belo óleo sobre tela de José Rosário retrata os últimos tropeiros que percorreram as estradas rurais entre Marliéria e Dionísio

O processo não teve início quando os proprietários rurais pararam de plantar, mas sim no momento em que os moradores deixaram de consumir os produtos da localidade.

Até os anos de 1960, todos consumiam o fubá e a canjiquinha de milho, a rapadura, o feijão, o arroz, o toucinho (gordura de porco), o leite, o queijo, frutas e legumes; tudo produzido na própria localidade. Todos plantavam, e o que excedesse o consumo da família era vendido para o vizinho ou exportado. Havia troca local e exportação.

Há poucos estudos sobre este desastroso fenômeno para o produtor rural. A hipótese é de que o comércio de cereais, durante o governo militar, passou a ser monopólio das grandes empresas do agronegócio, via supermercados.

A chegada dos supermercados e mercearias, na década de 70, nas partes altas do Vale do Aço, priorizou a oferta de produtos agropecuários de outras regiões à população e extinguiu completamente as trocas na localidade e a exportação. Como consequência, decretou o fim das plantações de cereais.

Antes dos supermercados e mercearias, as casas de comércio eram chamadas de “Vendas”, onde os moradores encontravam os produtos cultivados na própria localidade, todos orgânicos e sem agrotóxico.

Paneleiros:

Cozinha dos tropeiros – Foto: Museu do Tropeiro de Ipoema

As propriedades e os povoados da região não eram somente ponto de partida de tropas rumo a Alfié, São Domingos do Prata e Dom Silvério para exportar produtos agropecuários para a então capital federal, Rio de Janeiro, via a estrada de ferro Leopoldina. O território que hoje compreende a região do Vale do Aço também recebia tropeiros que traziam itens que não eram produzidos por aqui.

Os paneleiros fabricavam e vendiam panelas de pedra. Eram oriundos de Itabira e arranchavam na fazenda do meu avô. Como o meu avô viajava com tropas para Dom Silvério ou Ponte Nova, na certeza de a tropa ter pastagem e os tropeiros, o rancho da pernoite, ele retribuía o gesto acolhendo os paneleiros.

O meu pai foi da geração que interrompeu o deslocamento de tropas rumo a Alfié. Em sua época, ocorreram os primeiros sinais do declínio das trocas locais e da exportação. Sua tropa apenas buscava cereais colhidos na região situada a leste da Serra do Jacroá, a Região da Mata. O sistema da divisão da produção era a meia (metade) ou a terça. Neste último, o lavrador ficava com dois terços e o proprietário da terra, com um terço da colheita. O Sr. Lindouro Torres foi um dos últimos proprietários rurais a paralisar o cultivo de cereais. Todavia, apesar de não ter necessidade de ter sua tropa acolhida em rancho de pernoite, o meu pai preservou a tradição do meu avô de dar guarita aos paneleiros.

Os paneleiros arranchavam na parte do curral que era o porão da fazenda. O teto era as tábuas do assoalho da fazenda. Eles retiravam os estrumes de animais e estendiam couros de boi sobre o chão de terra batida para dormirem. Três paredes eram de estacas de madeiras que impediam o acesso de grandes animais, mas as gretas permitiam o acesso de outros bichos. A lateral esquerda era apenas uma cerca de arame farpado.

O fogão dos paneleiros despertava a curiosidade das crianças. Um tripé de ferro que sustentava a panela suspensa sobre o fogo das lenhas.

A terceira geração da família Torres, na qual estou inserido, vimos o capim brachiara e o eucalipto colocarem uma pá de cal em definitivo nas últimas plantações de cereais. Isso ocorreu nos anos de 1970. Ao que tudo indica, o processo foi desencadeado pelas grandes empresas do agronegócio, que, via supermercados e mercearias, monopolizaram o comércio de cereais, inviabilizando a produção local.

Região da Mata:

Hoje, o Mirante do Jacroá situa-se na conhecida Região da Mata – Foto: Elvira Nascimento

Infância e adolescência seguindo o pai ou algum tropeiro atrás da tropa da fazenda do meu avô. Transportando lenha para abastecer o fogão da casa e cana para fabricar rapadura no engenho da fazenda.

A viagem maior com a tropa era para transportar milho e cereais da colheira da Região da Mata para a cidade. Ida e retorno: 5 léguas (30 km), 6 horas.

O território situado a leste da Serra do Jacroá é conhecido como Região da Mata há dois séculos. Alguns atribuem, de forma equivocada, a denominação à atual reserva da Mata Atlântica. Todavia, o decreto de criação do Parque Florestal Estadual do Rio Doce ocorreu mais recentemente, em 1944.

Assim que encerrou o conflito com os Botocudos, em 1824, teve início o desbravamento do município de Marliéria. Inicialmente, ocorreu apenas na região situada a oeste da serra do Jacroá. O território a leste, que contorna a atual reserva, permaneceu em mata devido à presença dos mosquitos da febre da malária na região plana, pantanosa, e que contém inúmeras lagoas. Daí o nome de Região da Mata.

A tropa escalava a serra do Jacroá. Na roça, encontrávamos três montes de milho em espiga na palha, idênticos. Um monte era do proprietário da terra e dois eram do lavrador: a terça (terça parte). Havia partilhas da produção, também, a meia (metade).

Os Caipiras:

O feijão batido no terreiro e ensacado: cultivar lavoura era a lida diária do homem do campo – Arquivo CG

O que chamava a atenção era como velhos esqueléticos tinham a roça com espigas enormes e grãos de milho graúdos. Já os vizinhos de roça, mais novos e robustos, tinham espigas miúdas e com muitos restolhos (espiga com apenas sabugo e palha, sem grão de milho).

Sô Salvador, da localidade de Passa Tempo, era um desses. Os ossos saltavam-lhe da face. Fisionomia assustadora para qualquer criança. Por outro lado, sua voz mansa tranquilizava. O velho vagava por assuntos vários. Dizia que, quando recebia gente da outra banda do Jacroá (da sede do município), dava gosto de prosear. Até os proprietários de terras, que também eram os donos da palavra, diante do velho caipira analfabeto silenciavam, a escutá-lo. Suas palavras não se encontram no dicionário da língua portuguesa. São invenções dele. Todavia, todos entendiam muito bem. Uma espécie de língua brasileira cabocla.

Os caipiras amansaram os matos bravos para abrir roças nos sertões em todas as Gerais. No entanto, limpavam apenas o trecho destinado às plantações. Mantinham todo o entorno do roçado em mata fechada e extensa. Colhiam ervas, frutas, caça e peixes, mas preservavam a flora e a fauna das florestas.

Estes não se davam ao trabalho de vaqueiro. Ficar sob a rédea do patrão não era da natureza do caipira. Trabalhavam dividindo a produção à meia ou à terça. Cuidavam com maestria da plantação. Usavam ervas para controle de formigas e pragas. Não cochilavam. Cultivavam a roça com capricho. Escutavam as nuvens, o vento e a natureza. A cada etapa concluída do roçado, faziam uma roda de viola.

As Minas ficaram restritas a poucas localidades e ao nome do nosso estado. Já os boiadeiros, os caipiras, os tropeiros, a agropecuária ocuparam todas as bandas nas Gerais.

Vamos retornar às tropas de burros e aos tropeiros…

Personalidade das Mulas:

Pinha:

Ao detectar a aproximação de qualquer ser vivo à distância de uns 10 metros, a Pinha disparava a dar coices, compulsivamente, em sua direção. Na infância, nas brigas entre nós (irmãos), era comum um chamar o outro de “mulinha Pinha”. A acusação era de ser estressado, nervoso, raivoso e agressivo.

Contudo, a Pinha não era maldosa. Nenhuma pessoa ou muar foi atingido por ela. Com as patas traseiras, dava coices no ar, sem foco. Ao que tudo indica, a coitada era portadora de uma insegurança extrema. Diante da aproximação de qualquer indivíduo, fazia ameaças. A infeliz não tinha descanso, estava constantemente espantando supostos agressores.

Guarani:

Ao amanhecer, quando íamos buscar os animais no pasto, combinávamos de fazer varredura. Um olhava um lado e o outro encarregava-se de percorrer com os olhos o lado oposto. Nosso objetivo era conseguir ver o Guarani, antes que ele nos avistasse. Se acontecesse de ele nos antecipar, o malandro se escondia e ficava silencioso.

Apesar de ser burro de carga, era também bom de cela. Todavia, ele só funcionava com adultos. Se um menino o montasse, ele permanecia imóvel. Caso a criança desse de rédea (balançasse a rédea) ou batesse os calcanhares em sua barriga, levava fortes mordidas nas pernas.

Concluída a jornada de trabalho de 6 horas, sem se alimentar, era o momento de desaguar os burros famintos e cansados. Após tirar a cangalha de cada mula, o tropeiro descascava algumas espigas de milho. Quebrava na mão pedaços de sabugo com grãos de milho. Fazia montinhos dos pedaços, espalhando-os ao longo do cocho de madeira comprido, em quantidade igual ao número de muares. O Guarani deixava seus pedaços de milho intactos e passava a atacar com mordidas, patadas e coices os seus vizinhos, com o intuito de roubar-lhes o milho.

Trazendo milho da fazenda próxima ao povoado de Santo Antônio da Mata, na escalada da serra do Machado, o Dourado urrou. Burro urra é quando está descansado, de barriga cheia, e convida outro para juntos, fazerem massagem. A dupla se coça reciproca e simultaneamente na região do pescoço. Burro urrar com carga no lombo era novidade. Meu pai esclareceu: “O Dourado frouxou. Ele não vai durar muito”. Distribuímos parte da carga do burro fatigado entre os demais. Na sepultura do velho burro de coice, deveria ter sido escrito: “Frouxou, urrou; mas jamais deitou estando com carga”.

Na adolescência, em período de férias escolares, quando recebia o direito e o dever de conduzir a tropa sozinho, colocava menos carga no Guarani. Qualquer pezinho acima do usual havia o risco do malandro se deitar no chão com a carga. Transtorno.

Nas nossas brigas, quando alguém era chamado de Guarani, o tempo fechava. A acusação era de ser egoísta, malandro, covarde, traiçoeiro, maldoso, psicopata.

Coreto:

No pasto, ao notar a nossa presença, ele pegava a trilha no sentido do curral. Todavia, fazia paradinhas para que seus companheiros o vissem e o seguissem. Convidava os muares a pegarem a trilha.

Comia o seu monte de pedaços de milho do desjejum, após a jornada de trabalho, com serenidade. Não avançava sobre o milho dos colegas. O interessante é que ninguém tentava roubar o seu milho. Era o líder positivo, nato, respeitado por todos os colegas muares. Coreto era o burro guia da tropa.

Solidário com os muares e com os humanos. Leal. Militante da harmonia. O Coreto poderia se chamar” Correto”.

A Cangalha Resiste:

Mula com Cangalha da Fazenda Jambeiro – Foto Geraldo Cecílio

Na derrocada do processo da desativação das culturas de cana e de cereais, o primeiro afetado foi o carro de boi. Desapareceu. Sumiu. Extinguiu-se.

Juntas de bois carreiros, sem o carro, continuaram tendo serventia, mas apenas no modelo primitivo, antes da era da roda. Arrastam toras de madeiras e puxam zorras com lenhas para abastecer os fornos de produção do carvão vegetal.

Já a extinção das tropas de burros veio a ocorrer, posteriormente, na década de 1970.

No entanto, o arreio do transporte de carga, a cangalha, preservou-se. Os fazendeiros mantêm pelo menos um burro de carga e sua respectiva cangalha para o transporte de capim e a silagem para o gado.

Já para os micro proprietários de terra, a necessidade do animal de carga é ainda menor. Apenas para transportar estacas para cercas e outras poucas eventualidades. Em um vale, um córrego ou região, geralmente encontra-se apenas uma propriedade que tenha mula de carga e a cangalha. Os moradores da localidade, quando necessitam, recorrem ao vizinho dono do animal de carga e da cangalha.

Semana Santa

Durante a semana santa, no domingo da Páscoa, um boneco do Judas de uns 2 metros de altura percorre, à tarde, as ruas da sede de Marliéria, em um carro de boi. Integrantes da equipe das atividades da malhação do Judas, de cima do carro, jogam balas para as crianças de todas as idades que acompanham o cortejo. Cantam cantigas que os populares repetem:

“O Judas vai,

O Judas vem.

Cabeça pelada

Que o Judas tem”.

…

“A mulher do Judas

É um colosso

Caiu do cavalo

E quebrou o pescoço”

Carro de boi transportando o beneco de Judas pelas ruas de Marliéria – Foto: Ian Castro

O encerramento do tradicional evento popular da malhação do Judas ocorre à noite, somente após a leitura do seu testamento.

Este carro de boi permanece preservado graças à dedicação do seu proprietário, o Sr. Waldemar Andrade de Castro, da localidade do Ribeirão da Onça.

Ênio Quintão Torres

Dados do autor: Natural de Marliéria, nascido em 1953, graduado em psicologia pela UFMG em 1979, atuou como psicólogo e professor em Timóteo, Coronel Fabriciano e Marliéria, onde reside.

Puxa, que matéria ampla e fantástica.

Um resgate histórico pra virar arquivo.

Muito grato pela referência com uma uma imagem de meu trabalho.

Um grande abraço e sucessos sempre!

Valeu!

Obrigado

Parabéns pela profundidade e qualidade da pesquisa, bem como pela didática forma de transcrição. Belíssimo artigo.

Parabéns, Mario e Ênio. Precisamos resgatar nossa história e mostrar às novas gerações as dificuldades e belezas de uma época nem tão distante, mas, que está ficando esquecida.

Obrigado Sávio.